- 一食ブログ

- 福島復興支援事業の視察にいってきました!

福島復興支援事業の視察にいってきました!

Feb 14, 2025

みなさん、こんにちは!一食平和基金事務局です。

「一食福島復興・被災者支援事業」の視察へ行ってきましたので、ご報告します。

1月22日、支援団体の選考や団体へのサポートを委託している「うつくしまNPOネットワーク(UNN)」の案内のもと、助成支援団体である「あぶくま山の暮らし研究所」を訪れました。

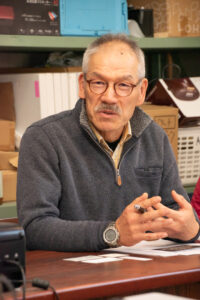

同団体は、東日本大震災以降、福島県の田村市都路町において地域住民の方々と一緒に、広葉樹の植林や草刈りイベントを実施している団体です。 理事長の青木さんにお話をうかがいました。田村市は福島第一原発の事故により避難命令が出されましたが、2014年4月に避難指示が解除になって徐々に住民が戻り、2024年現在で30km圏内の避難者の9割が帰還しているそうです。

青木理事長

田村市は元々豊かな自然を活かした農林業が盛んで、古くは薪炭林として使われ、昭和30年代の燃料革命後、シイタケ原木林へと移行。地域経済の中心を担っていましたが、原発事故によって降り注いだ放射能物質「セシウム137」によって、除染できない森林に依存する林業は壊滅状態となってしまいました。セシウム137は、自然に半減期を迎えるまで30年かかり、さらに伐採して出荷できるようになるまでには、なんと150年かかることから、避難先から戻ってきた住民の方々にはあきらめムードが漂っていたといいます。

そんな中、元々農業を営んでいた青木理事長は、お父様が営んでいた林業のことや、若者が離れ衰退する地元を思い、「このままではいけない」と地域復興のために、たった一人で植林作業を始められました。そんな姿をみて賛同者が一人、また一人と増えていき、2020年に10名の仲間と共に団体を立ち上げます。また2023年にはNPO法人化し、今では18名で運営されています。

志のあるところに人は集まるのだなと感じました。

同団体の具体的な取り組みとして、「阿武隈150年の山構想」があります。これは、先人が時代の荒波を越えて山を代々守り伝えてきたように、私たちも、放射能汚染がもたらした被害に向き合いながら、豊かな山の資源を、今から150年先の世代にまで手渡せるように山の暮らしを紡いでいくことを目指して、年に1度植林イベントを開催されています。地域住民に呼びかけ、イベントでは植樹(イチョウ、ヤマザクラ、イロハモミジ、コブシ、トチノキ、コナラ、クヌギ)をしたり、植えた樹木が健全に育つよう、草刈りも行っているとのことです。また植林技術の継承のためのワークショップも開催されています。

そのほかにも、集落単位で、山の実態調査や計画策定を目的に「kizuki会議」も行ったそうです。この『kizuki』という言葉ですが、①山や自然に生かされていたことに気づく、②自分たちの手で自然豊かな地域を築く、③木が好き(木好き)などの意味や願いが込められているそうです。

現地で今後の構想を語る久保副理事長

植林イベントが始まってから数年が経ちますが、今まで150~200本の植樹をされていて、地道ではあっても、着実に地域復興に向けた歩みをされているなと感じました。

今回視察させていただいた「あぶくま山の暮らし研究所」は、原発事故をきっかけに壊れてしまった地元地域の産業の復興を行っていますが、それだけにとどまらず、そこに参加した住民の方々に未来に向けた希望を与え、住民同士のコミュニティの再構築や、絆の醸成も担っていました。

汚染された広葉樹林と、新たな希望

一食を捧げる運動によってお預かりした尊い浄財は、福島の方々の幸せのために、有意義に大切に役立てられていました。

ありがとうございました。