- 一食ブログ

- 移動図書館 — 図書を通じて、安らぎと生きる希望を与える事業

移動図書館 — 図書を通じて、安らぎと生きる希望を与える事業

Apr 28, 2025

こんにちは!一食事務局です。

一食平和基金では、昨年元旦に発生した能登半島地震被災への緊急支援として、「シャンティ国際ボランティア会(SVA)」が実施している移動図書館事業への支援を実施いたしました。その事業の視察として、一食平和基金運営委員会の齊藤委員長と共に、現地に行ってきましたので今回はその様子をご報告します。

移動図書館事業は、輪島市図書館との提携で行っている事業で、市内に点在する公民館や仮設住宅の集会所等を使用して、被災された方々へ図書の貸し出しを行っています。読書を奨励しながら、語り合いの場と飲み物を提供し、避難によって地域コミュニティから離れてしまった被災者の方の「孤独化」を防ぎ、前を向いて立ち上がる後押しをしている事業です。

3月現在、市内の12ヶ所を月に1度のペースで周っており、今回はその内の2ヶ所を視察してきました。

河原田公民館

最初に訪れたのは河原田町公民館でした。

SVAのスタッフさん2名の他、輪島市の図書館職員の方が1名来ていて、公民館の一室で「ほんねんて!ブックカフェ」と称して事業が開催されていました。

【ほんねんて】とは、ほん:本 ・ ほんね:本音で話す ・ ほんねんて:和島弁の「そうなんだよ!」「そうなんだって」という意味があるそうです。事業名にも目的や願いが込められていました。

スタッフさんに事業の様子を伺いましたが、昨年の7月~9月にかけて、事業の実施場所や周回ルートなど、現地での調査を行い、10月からいよいよスタートといったところで水害が発生してしまい、計画変更を余儀なくされたことや、それでも開催地を限定しながら少しずつ規模を拡大して現在に至っていることを聞かせてもらいました。

SVAスタッフより事業説明を受ける様子

また、時間の経過に伴い避難所の新設や合併が行われ、開催できる場所自体が増えたり減ったりする都合上、どうしても不定期開催になってしまうそうです。そのため広報は地域のLINEグループにチラシを配信したり、スタッフがポスティングしながら開催を周知。場所によっては屋外でスピーカーによる放送をされています。事業実施に伴う苦労を教えていただきました。

利用者へのアンケート用紙

利用者の方は、天候などで人数のバラつきはありますが、1時間あたり3名~15名の方が利用されているとのことです。ある方は、図書を借りて帰っていき、ある方はその場で黙々と読み、またある方は図書は利用せずにスタッフや利用者同士でお喋りをして帰っていくといいます。その方のニーズに合った方法で、思い思いに利用できるようになっています。置いてある図書も、利用者のアンケートや口頭でいただく要望によって品揃えを変えて、ニーズに沿うように工夫されていました。

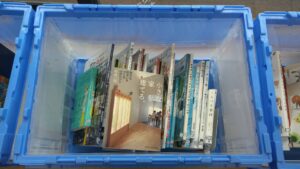

コンテナに収納され並べられた書籍

借りていかれる本の種類も、段々と変化していくようで、事業開始当初は悩み事や自分との向き合い方などを扱うものが多かったとのことですが、最近ではガーデニングやDIY・手芸など、空いた時間を有効活用しようとする方が増えているようです。皆さんの気持ちが少し前に向いているということかも知れません。衣食住に関する目の前の悩みが少し落ち着いてくると、空いた時間の使い方が課題となってくると聞いたことがありますが、そういった気持ちの変化にも、移動図書館の事業は役に立っているようです。

私がお邪魔している間、利用者の方が何名か来られたのですが、SVAスタッフの皆さんの対応に心を動かされました。何度か利用されている方が来られた時には、ちゃんと名前を憶えていて、こちらから声をかけ寄り添われている様子を、間近で拝見しました。利用者の方も穏やかな表情をされ、とても喜ばれていました。利用者の話にじっくりと耳を傾け、丁寧に接するSVAスタッフの姿に、支援する人・される人といった立場ではなく、人と人とのふれあいを大切にされているということが伝わってきました。

その後、三井町にある仮設住宅集会所へも訪問し、同様に活動されている様子を拝見しました。そこでは、利用者の方が集まり、手芸を楽しんでいました。

開催地へ図書や物品を運ぶ様子

仮設住宅集会所

仮設住宅集会所(内部)

開催地から開催地への移動は軽バンで行い、コンテナに詰め込んだ本と共に移動します。今年の秋ごろ、念願の専用車両が完成し、そこからは車両に図書を備え付けて移動し、移動先で車両がそのまま図書館となる予定です。開催地も不定期から定期にシフトし、地域住民の方がより利用しやすい活動となることを目指しているということでした。

〇利用者の方の声もお伺いできたので、紹介いたします。

「年末に2次避難所から帰ってきた。これまで6箇所の避難先を転々として、現在は地震で被災した自宅を直しながら、一人で生活している。正直、人と話す機会がない。ここに来たら誰かと話せるかと思ってきた」(40代男性、2024年12月)

「『気持ちの整理ができる人』という本が良かった。自分の気持ちをどこにやればいいのかわからない時がある。特に仮設で一人過ごしているときは色んな良くないことを考えてしまう」(70代女性、2月)

「本が好きやから、チラシで図書館がくると知って来てみたの。仮設やし、本をたくさん集めることは出来んかな。でもこれからは毎月いろんな本を借りて読んでみるわ。」(70代女性、2月)

(夫婦で毎月本を買いに行っていたそうですが、震災で沢山あった本も全部捨てることになったそうです。)

震災後、事務局として初めて能登に入らせていただきました。石川県を中心に富山・新潟でも被害の発生した今回の地震は3県で(災害関連死も含め)535人の尊い命が犠牲になったそうです。遺族申請の認可状況によっては今後も増える可能性があり、本当の意味で被害全容が明らかになるのはまだ先になるそうです。道路も修繕作業が行われているものの、元のようになるには2~3年はかかる見通しとのこと。視察の途中で町の風景も見てきましたが、倒壊してしまってそのまま手付かずの家屋が点在し、人けのなさが印象的でした。一見すると被害がなさそうな家屋もありますが、液状化により家が傾いてしまい、とても住める状況ではないため仮設住宅に移っていると地元の方が教えてくれました。住宅の中で1mの段差ができてしまった事例もあるそうです。

災害でこれまでの日常を突然失ってしまった方の心情は、想像することしかできませんが、そんな中でのこの移動図書館事業は、被災された方々に生きる希望や、前を向いて立ち上がる原動力を与える事業だという手ごたえを感じます。私たちの日頃の一食実践はささやかかもしれませんが、国内外問わず、つらく苦しい思いを強いられている方へ、確かに届けられています。私自身も一食事務局の一員として、献金だけでなく思いを届ける支援を、今後もさせていただきたきます。

ありがとうございました。