- 一食ブログ

- 「地雷の危険性を意識することの大切さを学んだ リーリーさんからの手紙」

「地雷の危険性を意識することの大切さを学んだ リーリーさんからの手紙」

Jun 30, 2025

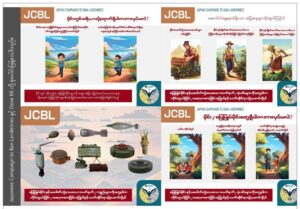

ミャンマーでは、軍事クーデター以降、軍政の暴力的な支配に抗議する民族勢力との抗争が続いています。国際法で禁止されている対人地雷の使用も増え、昨年の犠牲者数は1000人を超え、うち4割近くが幼い子どもたちでした。JCBLは、危険な状況で暮らす人々が被害に遭わないように、昨年度から地雷の危険回避教育活動を始めました。 以下はこの活動に参加した女子高校生からの手紙です。 「こんにちは。私の名前はLi Liです。私は、地雷リスクと空爆からの保護に関する意識向上セッションに参加し、非常に貴重な情報を学びました。これまで私たちの村ではこのような教育活動が実施されておらず、地雷があることは聞いてましたが、それがいかに危険であるかということを意識することはありませんでした。危険回避教育のトレーニングセッションに参加して、私たちはとても危ない兵器の近くで暮らしていることを自覚しました。トレーニングでは、アニメなど子どもたちにも分かりやすい工夫がされていました。また、集落の中に張り出されたポスターにより、普段から地雷の危険性を意識する習慣が身に着きました。 多くの困難にもかかわらず、山の中にいる私たちのところまで来てくださる皆さんの努力に深く感謝しています。」

危険回避教育トレーニングの様子

<事業紹介>

一食平和基金の支援を受け、ミャンマーにおける国内避難民と地雷犠牲者の支援事業を実施している地雷廃絶日本キャンペーンの清水です。

以下に、昨年度(2024年度)に実施した事業の成果などを報告させていただきます。

カレンニー州及びシャン州の州境周辺の避難民村における医療・物資供給支援

医療施設へのアクセスが困難な僻地に避難している市民を対象とした移動診療活動については、乾期攻勢の最中で安全管理に問題があったため、3村で月1回の割合の診療に留まりました。活動内容としては、呼吸器感染症、栄養失調、皮膚の状態などの一般的な病気の診断と治療と共に抗生物質、鎮痛剤、ビタミン剤などの必須医薬品の配布をしました。また、今年度は特に妊産婦支援にも力を入れており、避難先でも安心して出産できる体制を整えたことも成果の一つでした。支援期間中に医療サービスを提供できた患者数は約250人でした。

物資配給については、避難民の集落のうち、特に10月の洪水被災地に対して食料や蚊帳などの支援を重点的に行いました。配給した蚊帳は、避難民村にいる女性たちのエンパワーメント支援の一環として提供された足踏みミシンを使って製作したものです。この活動はデング熱やマラリア予防といった医療的な側面と自律的な生活につながる収入向上の側面との両方を併せ持った活動とも言えます。

子どものけがの手当てをするDKKの女性医師

蚊帳の製法を学ぶ女性達

配給物資のパッケージを作るDKKスタッフ

地雷危険回避教育活動と犠牲者(サバイバー)支援

増え続ける地雷犠牲者を少しでも減らすために、11月初旬から始まる乾期攻勢が激化する前に危険回避教育の教材を作成し、普及を始めることが今年度の活動の最大の目標でした。DKKは迅速に対応し、10月中に教材の作成を終え、学校、診療所、教会、図書館、地元のコミュニティオフィスなど、主要な場所にポスターを掲示しました。ビルマ語を使わない民族への配慮もあり、3つの民族言語(カヤー語、シャン語、パオー語)を使用したパターンがあります。教材の作成に貢献してくれたのは自らも地雷の犠牲者であるコー・ミー・ミョーさんでした。彼は一昨年、ディモソ地区で地雷を踏み、右足を失いました。彼は昨年DKKとJCBLが実施した小規模就業支援の枠で得た、中古のラップトップを使い、デザインを学び、ポスターの制作に貢献してくれました。漫画風の絵についてはAIを利用したといいます。彼の作った教材は、危険回避教育トレーニングで活用され、人々を地雷の危険から守っています。

この活動に積極的に協力してくれる団体の一つに、インレイ女性同盟(Inlay Women’s Union = IWU)

があります。IWUは、インレイ湖周辺の4民族(インダー、シャン、カヤン、カヤー)で構成される多民族組織で、ビルマ語を使わない地域でのMREトレーニングの実施にあたり、それぞれの民族言語を使ったセミナーを行ってくれる心強いパートナーです。

地雷犠牲者(サバイバー)の支援では、2024年度は12人のサバイバーに対して、治療、リハビリ、社会復帰のための支援を実施しました。それぞれのニーズに合った支援をするため、個別にインタビューを行い、使途を確認したうえで資金を提供しました。使途としては、義足、車椅子といった装具の購入費をはじめ、 社会復帰のきっかけとなるものとして、タトゥー器具や言語学習のための教材、中古PCなどがあげられます。これらの支援が実際にどのように生計に結び付いていくか、継続的にフォローしていく予定です。

一食平和基金の支援で制作した地雷危険回避教育のポスター

集落の至るところに貼りだされ、注意を促している